比特幣挖礦的本質是通過計算機算力競爭解決復雜數學問題,從而獲得區塊獎勵和交易手續費的過程。這一過程的核心在于平衡投入與產出,而成本和利潤的計算涉及硬件、電力、維護等多重因素。對于礦工而言,能否盈利不僅取決于比特幣市場價格,還與全網算力、挖礦難度等動態指標密切相關。理解這些變量的相互作用,是評估挖礦可行性的第一步。

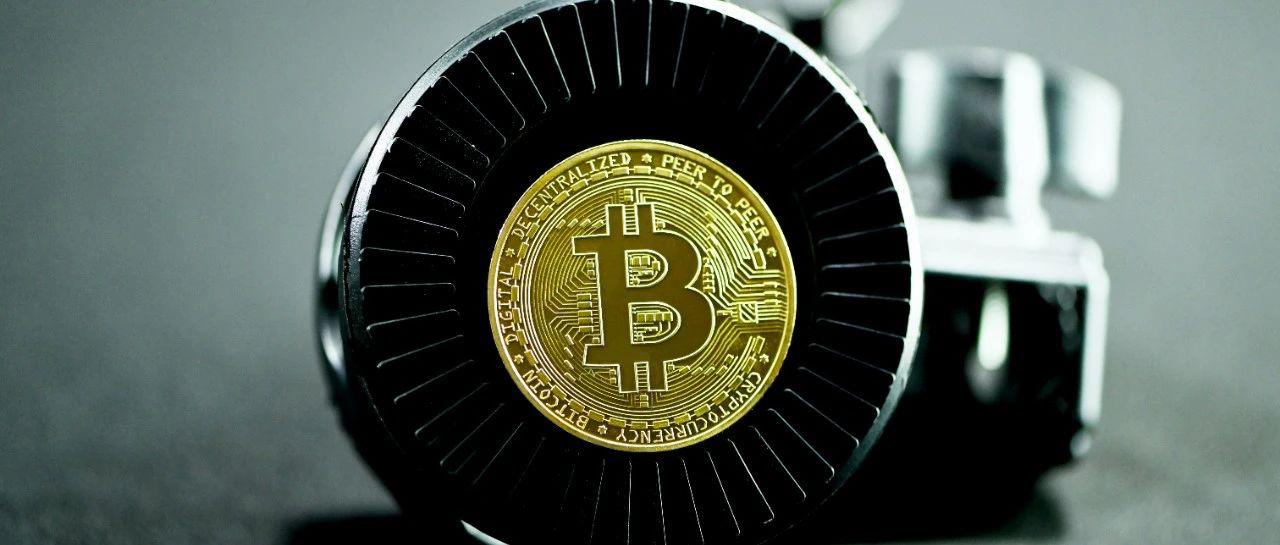

硬件成本是挖礦的初始投入,礦機的性能和價格直接決定了算力基礎。目前主流的ASIC礦機雖然算力強勁,但采購成本高昂,且技術迭代速度快,存在設備貶值的風險。礦機的功耗決定了長期電費支出,高效能礦機在單位算力下耗電量更低,但往往售價更高。礦工需要在設備性能和成本之間找到平衡點,避免因算力不足或電力開銷過大導致回本周期延長。

電力消耗是挖礦運營中的最大持續支出,電費高低直接影響利潤率。全球礦場通常選址在電力資源豐富且電價低廉的地區,例如水電充沛的四川或風電優勢的內蒙古。礦工需根據當地電價計算每日、每月的電力成本,并結合礦機功耗估算總能耗。若比特幣價格下跌或挖礦難度上升,電費可能吞噬大部分收益,甚至迫使礦工關機止損。穩定的低價電力是維持長期挖礦的關鍵。

挖礦難度和全網算力的波動讓收益計算充滿不確定性。比特幣網絡每兩周自動調整一次難度系數,確保平均出塊時間保持在10分鐘左右。當大量新礦機加入競爭時,難度攀升會導致單位算力的收益下降。與此區塊獎勵每四年減半的機制進一步壓縮利潤空間。礦工必須實時關注網絡狀態,通過礦池合作分攤風險,或靈活調整算力配置以應對市場變化。

綜合成本與收益后,礦工還需考慮隱性開銷和風險。礦場租金、冷卻系統維護、網絡帶寬費用等附加成本雖占比不高,但長期累積不容忽視。政策監管、設備故障、加密貨幣市場波動等外部因素也可能突然沖擊盈利能力。成功的礦工往往通過精細化管理和風險對沖策略,在熊市中存活并在牛市中放大收益。